今回は、中小規模の企業が海外進出する場合に多く見られるパターンから、ADDING価値スコアカード等を使った分析を行い、進出目標の置き方によって企業にとっての「価値」がどのように変化し得るかを検証してみる事にします。

結論から先に書くと、海外進出はあくまでもアプローチまたは一つの機会であり、価値を生むか否かはその企業の取り組み次第だと私は思います。

日本企業の海外進出パターン

良くみられる進出パターンとして目的別に次のようなものがあります。

a) 新規市場開拓

|

b) 海外生産拠点の開設

|

1) 代理店設置

|

1) 主要取引先の要請

|

2) 自前拠点の開設

|

2) 生産のグローバル化

|

これ等のパターンの内切実なのは、b)-1)主要取引先の要請による海外生産拠点の開設だと思います。このパターンでも進出目標の置き方によって企業が得られる「価値」が大きく変わってきます。

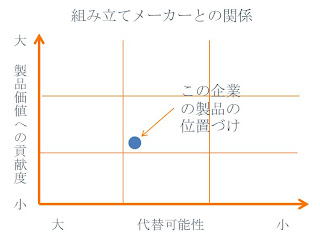

分析の例として、中規模生産財メーカーA社が主要取引先(総売上の20%を占める)の生産海外移管に伴って進出の打診を受けたことを想定してみました。A社が納入している製品の位置づけは下図のようになっており、取引先の意向に沿わないとすぐにも他社製品に切替えられてしまう状況です。

|

主要取引先が海外に生産移管する目的は、新興国向けマーケットを見据えた製造原価の低減であり日本での納入価格より20%程度単価が低くなることが想定されています。取引先のビジネスプランでは、製品の生産量は少なくとも2倍に拡大する方向ですが、進出前の時点ではA社の具体的な納入数量についてはコミットされていません。

ケース1:今まで通りの製品で進出

現時点での納入数量コミットは得ていないものの、長年の付き合いであることから増加分の少なくとも50%は獲得できるとの想定でA社としては、進出する決定を行いました。この場合の決定要素は、売上金額です。進出すれば売上金額が最低限現状と同じレベルは維持できる可能性は残ります。一方進出しなければこの売り上げを失うということは明白です。

この状況でのADDING価値スコアカードは、次のようになります。

|

| ADDING価値スコアカード(今まで通りの製品) |

問題点は、次の通りです。

①

A:販売数量/伸び率の向上は、取引先の製品売上に完全に依存しています。多くの中小規模生産財メーカーにとって、取引先の業績依存は当たり前な事なのかもしれません。しかし、企業経営としてこの状態にずっとし続けることをよしとするのは良い事なのでしょうか?

②

D:コスト削減では、製造原価低減を人件費が低減できることから、+評価しています。しかし原材料の入手、物流費、原材料入手のリードタイムが伸びる事からの資材在庫増等を詳細に検討し評価する必要があります。また、進出先のスタッフで生産することから、品質は低下することが想定されます

③

N:リスクの平準化では、3つの項目が-評価です。一つ目は為替リスク。このブログで何回か取り上げましたが、海外事業の大きなリスクの一つが為替リスクです。サプライチェーンをどう組み立てるかによりますが、必要なリスク軽減措置を取る必要があります。アベノミクスの好影響で過去最高益を出している企業が数多くありますが、ネガティブなインパクトも大きいのが為替リスクです。また、異文化の人たちに技術移転を行うこと、どうやって品質担保をするかもリスクの一つになります。最後に、取引先の業績に完全依存するというのはかなり大きなリスクと評価しました。

④

G:知識(とその他の経営資源、能力)の創造では、異文化での経営を+評価しました。今後何らかの形で海外との関わりが必要な事を考えると、その経験値、人財は大きな価値になります。

⑤

最後に、海外進出とは別の本質的な問題がもう一つあります。供給している製品が、組み立てメーカーとの関係に図示されたような位置づけならば、製品価値への寄与もそれほど高く無いために価格は低く抑えられがちであり、かつ他ベンダーへの代替の可能性が比較的高いと考えられます。従って、同程度の品質であれば値段だけで他ベンダーに変更されるリスクは非常に高いと思われます。

こうやって様々な観点から分析を行う事で、海外進出が企業にとって本当に「価値」のあることなのかを明確にすることが出来ます。この例だと、単に取引先の海外移転に伴って海外に生産拠点を作る事には様々なリスクが含まれていることが浮き彫りになったと思います。

ここに挙げたような事例だと、リスクがあるので進出しないことにすると確実に売上減につながるのも事実です。では、どうするか?少し中期的な取り組みにはなりますが、短期的な売り上げは確保しつつ、中期的な変革も狙う戦略として次のようなケースを想定しました。

ケース2:海外進出をきっかけに取引先との関係を変える

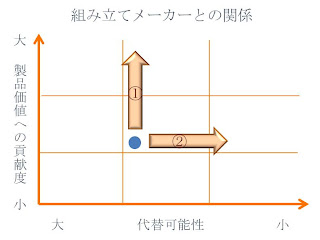

下図にあるように、縦軸は組み立てメーカーの製品が持っている価値に占める部材の価値であり、①これを上げる≒支払意志額を向上することに繋がります。

横軸は、他の部材と置き換えがしやすいか否かが尺度であり、②これを上げることが取引先との関係の安定性確保につながります。

|

| 組み立てメーカーとの関係(方向性) |

右上に行けばいくほど、取引先との関係及び支払意志額は向上することになり、単なる下請けからビジネスパートナーへ関係が変わっていくことが期待できます。具体的に何をすれば、それぞれの軸で上位に位置づけられることが出来るのかを考えるために、それぞれの要素を分解してみました。

製品価値と代替可能性の主たる要素を分解したのが次の図になります。完成品メーカーにとっての製品価値は、差別化要因である消費者にとっての経験≒使う人の未来・感動・わくわく感になります。その構成要素として、サービス及び機能があります。また、製品が製品として存在する基本的な機能(例えば、車であれば安全に、移動できる)もその構成要素になります。

|

| 製品価値と代替可能性の要素分解 |

代替可能性の主要素は、組み立てメーカーの生産性を向上させることに寄与しているか、単純に提供できるベンダーの数が多いのか、機能と価格比である費用対効果が高いかの三つになります。

この分析を踏まえて、A社では海外進出にあたり次の目標を掲げ、具体化施策を実施することにしました。

|

| 戦略目標と具体化施策 |

このケースでのADDING価値スコアカードは次のようになります。

|

| ADDING価値スコアカード(目指す姿) |

ケース1に比べて、企業にとっての価値が格段に増えています。もちろん、単純に進出する事に必要な作業量に比べてはるかに多くの事をこなす必要は出てきます。そもそも論として取引先との関係性を変えるのは、海外進出とは関係なく取り組むべき施策かもしれません。

ただ、中規模の企業にとって立場の差が無いと困難な垂直統合の機会は国内より日本メーカーへの品質およびモノづくりへのリスペクトがある海外の方が得やすいこと、原価低減に人件費の差という「裁定」戦略を使うには海外進出が必要であることも事実だと思います。

今回は、進出目標の置き方により企業が得られる価値に違いが出るかを、取引先の生産海外移管に伴う海外生産拠点立上を例として比較してみました。もちろん実際の価値は、実行が伴わないと手中にすることはできません。しかし、最初の目標設定によっては、そもそも得られるかもしれなかった価値に気が付かない場合もあると言う事。目標設定において現状の分析を行う事で、やるべき事が明確になりえると言う事の二点が今日の投稿でお伝えしたかったことです。

戦略目標の設定及びさらに具体的な施策は、企業が置かれている環境、技術と市場での位置づけにより大きく変わると思います。御社の状況で一度分析を行い、現在の海外戦略と比較してみてください。

0 件のコメント :

コメントを投稿